デジタル一眼はいろいろな撮り方ができます。

たとえば露出やホワイトバランス。これらを調整すると、写真の明るさや色合いを変えたりできます。また、コントラストを調整すれば、明暗差がはっきりとした写真になります。

こうした機能は、もともとは写真を目で見た通りに近づけるための機能です。

が、これらの機能を使って、あえて「見た目通りに撮らない」という撮り方もあります。

「見た目通りに撮らない」撮り方

被写体には

- そのまま撮る(見た目通りに撮る)だけで魅力的になるもの

- 少し手を加えれば魅力的になりそうなもの

- たくさん手を加えれば魅力的になりそうなもの

があります。

長く親しまれているのは「1」の方法ですね。写真の入門書でも、まずこの方法がよくレクチャーされます。

これに対し、「2」「3」はデジタルの時代になってから、誰でも手軽にできるようになった方法です。

- 素材はいいけれど、ここが惜しい

- ここがもう少し〇〇だったら、いい感じなのに

といった被写体に手を加えて、見た目をよくする(あるいは整える)わけですね。メイクをして見栄えをよくする、着る服を工夫する、ファッションのような感覚です。

わかりやすいところでは「見た目より、少し明るく撮ってみる」。これだけで被写体が華やかにみえるようになり、ずいぶんと印象が変わります。

写真全体を明るくすると、全体の色が持ち上がります。明暗差や階調(色の変化の段階)は少なくなりますが、全体が軽快で華やかな印象になります。

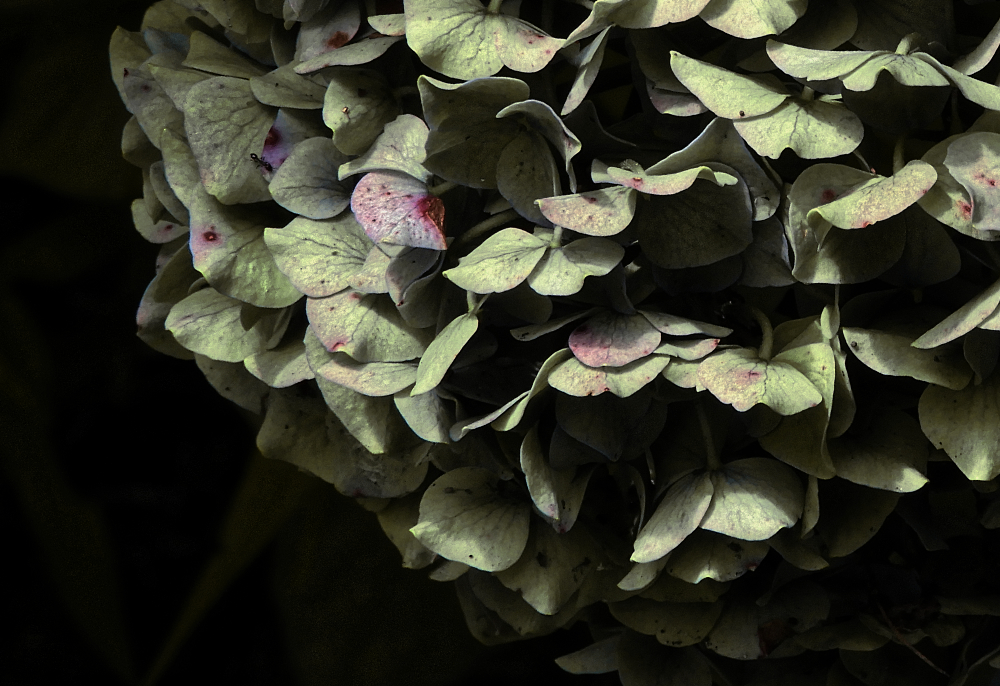

それとは逆に、全体を暗くする方法もあります。

写真全体に重みが出て、独特の味わいが出ます。

コントラストと写真のたのしみ方の変化

写真を「見た目通りに撮らない」方法に、コントラストを強くするやり方があります。

コントラストは、明暗差に作用する機能です。コントラストを強くするほど、明るい部分と暗い部分の差が大きくなります。明暗差がはっきりするわけですね。

コントラストを強くすると

- 明暗の差が大きくなる

- 細かい色の変化がなくなり、写真がくっきりしてみえる

ようになります。コントラストを上げるほど、中間の色合いが飛んで、強い色が目立つようになります。

写真のたのしみ方の変化

ひと昔前は、写真の階調を大事にするために、コントラストは「加減が難しい」「強くしすぎないほうがいい」といわれていましたが、近年はその傾向も変わってきました。

インパクト重視の写真、目をひく写真、ひと目で「いい感じ」とわかってもらえそうな写真――それらを求める人が増えたんですね。

言うまでもなく、写真の楽しみ方の変化が原因です。写真を鑑賞する文化から、スマホなどの画面でみて、その場・その瞬間をたのしむ文化になったんですね。

じっくり味わうよりも、その場で好きと思える写真のほうが受けがいいことから、撮る側もその方向にシフトする人が増えてきました。

この傾向は写真に限りませんね。現在は、娯楽を消費するスタイルです。多くの人が「わかりやすい面白さ」を求め、パッと消費する。そして次を求めていく。期限が短い娯楽(あるいはコンテンツ)が主流になってきています。

果たして、この傾向がいいのか悪いのかはわかりません。

ですが、「見た目通りに撮ること」もできれば、「見た目通りに撮らないこと」もできる。どちらの撮り方も体感できるのがデジタル一眼の面白さです。

- 階調を大切に撮ってきた方なら、それと違うことをしてみる。

- コントラストを強くして撮ってきた方なら、階調を大切にして撮ってみる。

そうした「自分のスタイルと違うこと」に、かんたんにチャレンジできるのがデジタル一眼です。

枚数を気にせずに撮れて、その場で撮った写真を確認できる――デジタル一眼ならではの利点ですね。

まとめ

今回は「見た目通りに撮らない」撮り方についてお届けしました。

現在は「カメラのあり方」「写真のあり方」の過渡期かと思います。こうした時代だからこそ、いろいろなアプローチの仕方があるともいえますね。ぜひいろいろとチャレンジしてみてください。