前回の記事では、【名著「お散歩写真概論」のおもしろさ】と題して、みなさんにぜひとも読んでほしい1冊を紹介しました。

今回はその続きです。

そこにある臨場感

「お散歩写真概論」に掲載されている写真をみると、まさに前回の記事で触れた「お散歩写真五か条」に沿ったものになっています。

この本に掲載されている写真は、どれをみても今の時代によく目にするような「凝った補正や加工」はされていません。

また、「写真の撮り方」でいうのであれば、本来ならば画面からはずしたほうがいい「余計なもの」も写っていたりします。

――が、どの写真も実によいのですね。とにかく自然で面白い。

自分の目でまちを歩いている気分になれる、そんな写真がそろっています。

「目で見たもの」を撮っている

この本の写真がそう感じさせる理由の1つに、「目でみたものをそのまま撮っているから」というものがあります。

だから目線に無理がなく、自然なんですね。

散歩をしていて遭遇した、あるいは発見したものを、自分の目で「面白いなあ」と思った視点で撮っている。だから、すごく臨場感があるんですね。

自分もその場にいて目にしているような気持になれる。

まさに「技術にこだわらないこそ」生まれた写真の数々といってよいかと思います。

これが「技術に走る」とそうはいかないと思うのですね。

たとえば、画面内にできるだけ「余計なもの」が入らないようにするのは、写真の撮り方のコツとしてよくいわれます。

――が、この方法を撮ると、確かに画面はすっきりしますが「視点が変わってしまうこと」がよくあります。

最初に自分の目でみて「面白いな」と思った「目線」とは違う、「レンズの目線」になってしまうことが少なくないのですね。

結果、写真としてはいい出来にみえても、それはあくまで「レンズを通してみえた世界」であり、「自分の目でみた世界」とはちょっと違ったものになってしまったりします。

そう、「ふつうに散歩していて、こんなふうに目に映るのか?」みたいな写真になってしまうのですね。

こうした点は、カメラに多く触れるほど、忘れてしまいやすい部分でもあります。

自分もそこにいるような体験ができる――これは非常に重要なポイントかと思います。

目をひく理由

「お散歩写真概論」に掲載されている写真を見ていると、目をひく写真の数が多いことに気づきます。

とにかく被写体に味があって面白い。かといって、そう特別な被写体はありません。

自分でも普通に散歩をしていれば出会えそうな、ちょっと出かければ遭遇できそうに思えるものが大半です。

じゃあ、なぜそのような被写体なのに味があって面白いのかというと、ひとえに撮る人が「面白い」と思ったものを「自分の目線」で撮っているからです。

そのため、撮影した方がその被写体を「自分の目でみたそのまま」が伝わってくるような気がするのですね。

そして、その被写体は散歩中になんらかの興味をひいたものですから、やはりなんらかのフック(ひっかかるもの、興味をひくもの)がある。結果、目を引く写真が多くなるわけですね。

また、技術に走らない撮り方をしているため、「面白いのはここですよ~」といったピントの合わせ方もしていないのもいい感じであります。

記事で紹介した書籍

今回の記事で紹介した書籍は次の通りです。

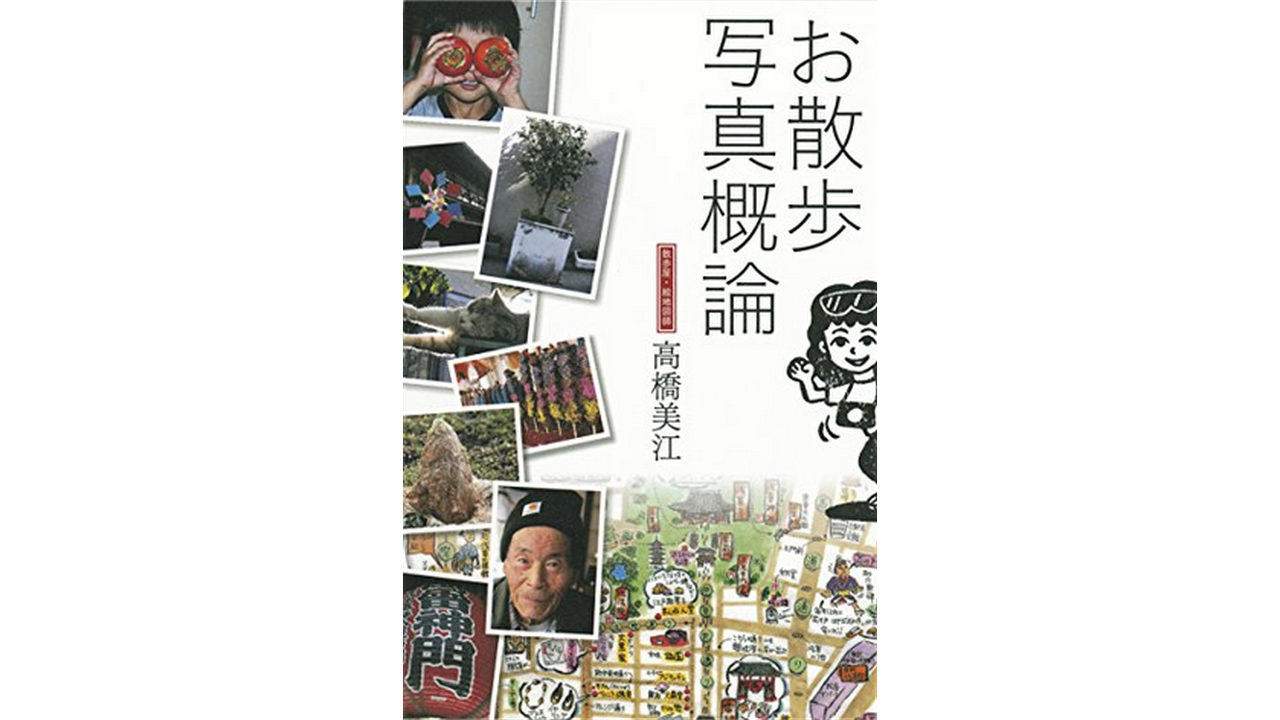

【お散歩写真概論】

紙の本だけでなく、電子書籍版もあります。おすすめですよ。